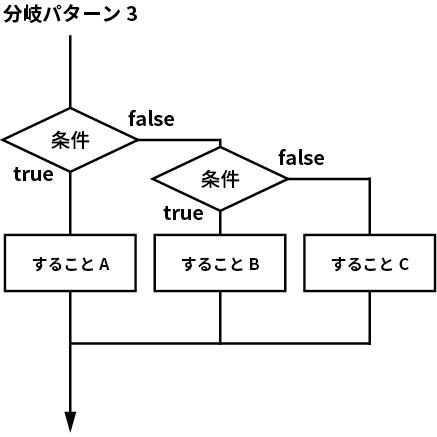

次は、「条件分岐構造」のパターン3だよ!

分岐パターン3では、条件を追加していくらでも分岐を作ることができるんだ!

最初の条件を調べて、もし「True」だったら「することA」のプログラムを実行するけど、「False」のときには次の条件判定をするんだ。

そこでも「False」だったら、「することC」のプログラムを実行するよ!

「False」のときの次の条件は、いくつでも付け足すことができるんだよ!

基本型

if elif else文

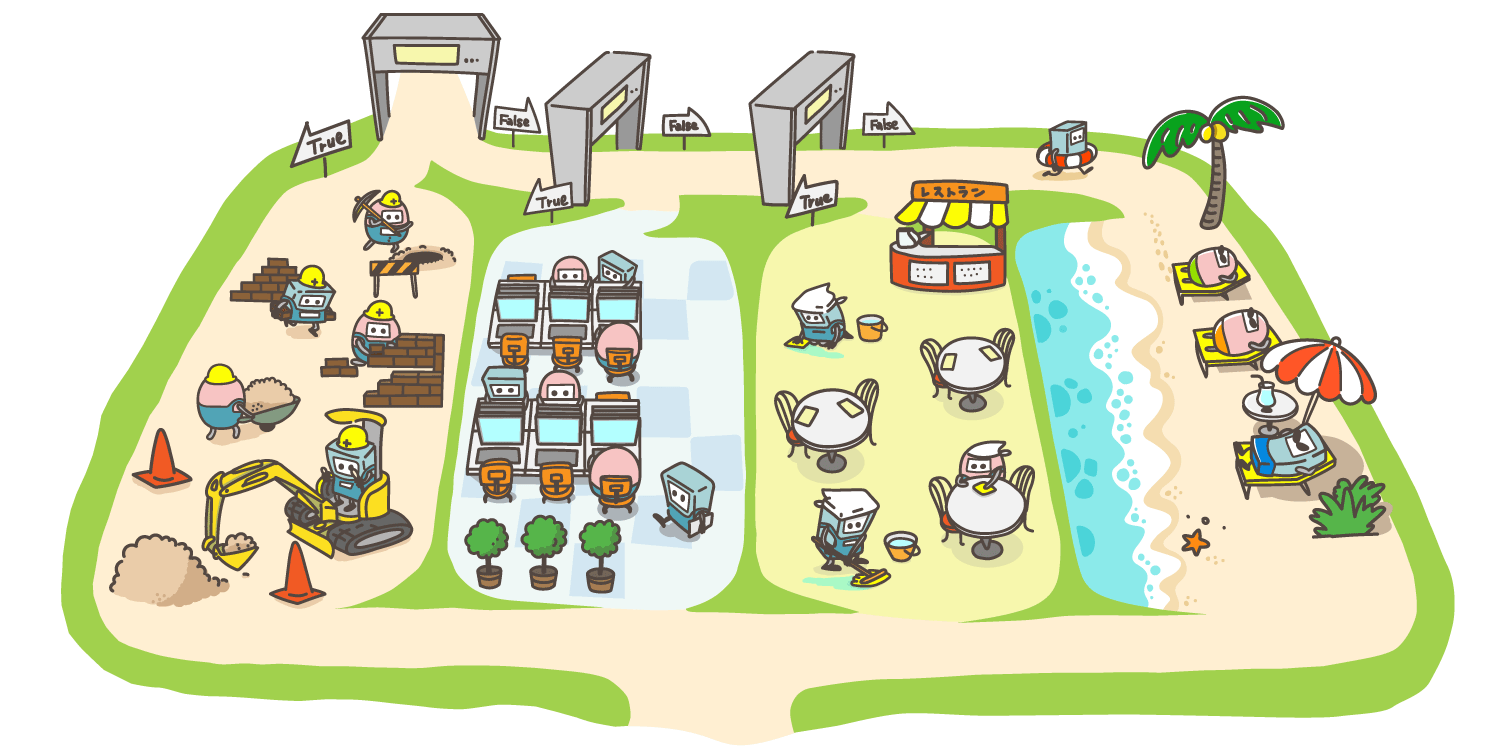

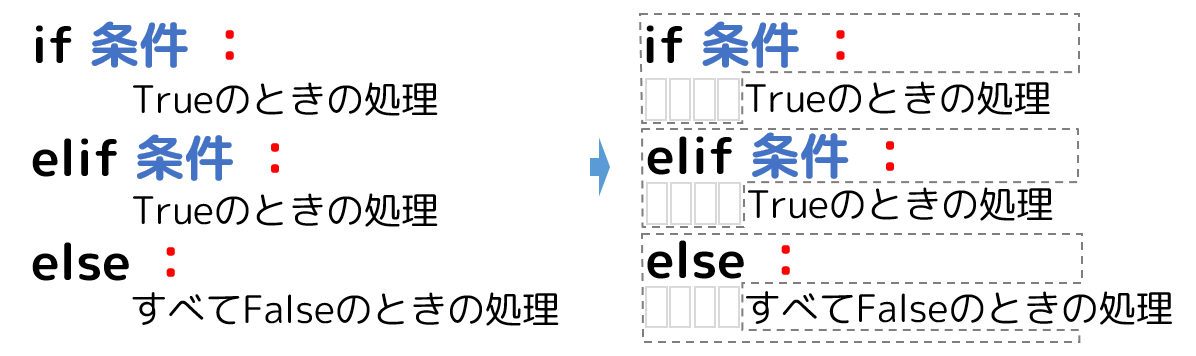

分岐パターン3は、「ifブロック」と「elseブロック」の間に「elifブロック」を挟んだ構成になっているよ!

「if elif文」とか「if elifブロック」っていうよ!

上から順に、条件に当てはまるか調べていって、当てはまったところの中の処理が実行されるんだ!

どれにも当てはまらなかったら、「elseブロック」の中の処理が実行されるよ!

何もする必要がないなら、「elseブロック」は省略しても大丈夫だよ!

使い方の例

📝1

硬貨を判別するプログラムです。

1.変数「coin」に、「1, 5, 10, 50, 100, 500」のいずれかの数値を代入します。

2.もし「coin」の値が「1と等しい」なら、「"1円硬貨です"」と出力します。

3.もし「coin」の値が「5と等しい」なら、「"5円硬貨です"」と出力します。

4.もし「coin」の値が「10と等しい」なら、「"10円硬貨です"」と出力します。

5.もし「coin」の値が「50と等しい」なら、「"50円硬貨です"」と出力します。

6.もし「coin」の値が「100と等しい」なら、「"100円硬貨です"」と出力します。

7.もし「coin」の値が「500と等しい」なら、「"500円硬貨です"」と出力します。

3.どれにも当てはまらないなら、「"偽物です"」と出力します。

coin = 100

if coin == 1:

print("1円硬貨です")

elif coin == 5:

print("5円硬貨です")

elif coin == 10:

print("10円硬貨です")

elif coin == 50:

print("50円硬貨です")

elif coin == 100:

print("100円硬貨です")

elif coin == 500:

print("500円硬貨です")

else:

print("偽物です")

「if elif elseブロック」を使えば、変数の値によって色々な処理を実行できるんだ!

これで、「if elif elseブロック」の使い方は、わかったかな?

変数「coin」の値を変えて、正しく条件分岐しているか確かめてみてね!

やってみよう

⌨️1

次のプログラムを、作成してください。

1.2つの変数「num_A」と「num_B」を用意し、それぞれに数値を代入してください。

2.もし「num_A」より「num_B」のほうが大きいなら、「num_Bのほうが大きい」と表示させてください。

3.もし「num_B」より「num_A」のほうが大きいなら、「num_Aのほうが大きい」と表示させてください。

4.もし「num_A」と「num_B」が等しいなら、「num_Aとnum_Bは等しい」と表示させてください。

📖 解答例と解説

num_A = 10

num_B = 20

if num_A < num_B:

print("num_Bのほうが大きい")

elif num_B < num_A:

print("num_Aのほうが大きい")

else:

print("num_Aとnum_Bは等しい")

「大きい」か「小さい」でもないなら、「等しい」ということになるよね!

「elseブロック」のところは、こんなふうにすることもできるね!

num_A = 10

num_B = 20

if num_A < num_B:

print("num_Bのほうが大きい")

elif num_B < num_A:

print("num_Aのほうが大きい")

elif num_A == num_B:

print("num_Aとnum_Bは等しい")

⌨️2

次のプログラムを、作成してください。

1.一つの変数に数値を代入してください。

2.もし変数の値が「2の倍数」なら、「2の倍数です。」と出力させてください。

3.もし変数の値が「3の倍数」なら、「3の倍数です。」と出力させてください。

4.もし変数の値が「5の倍数」なら、「5の倍数です。」と出力させてください。

5.もし変数の値が「どれでもない」なら、「どれでもない。」と出力させてください。

📖 解答例と解説

num = 111

if num % 2 == 0:

print("2の倍数です。")

elif num % 3 == 0:

print("3の倍数です。")

elif num % 5 == 0:

print("5の倍数です。")

else:

print("どれでもない。")

2の倍数というのは、「2で割った余りが0」ということだよね!

同じように、3の倍数も5の倍数も、「割ったときの余り」を調べると判断できるよね!

上から順に、条件に当てはまるか調べていって、当てはまったところの中の処理が実行されるんだよ!

例えば6のように、2の倍数でもあり3の倍数でもある場合は、「2の倍数です。」と出力されて終わるんだね。

- 分岐パターン3の基本型は、「ifブロック」と「elseブロック」の間に、「elifブロック」を挟んだ構成になっている 。

- 「elifブロック」は、いくつでも付け足すことができる。

- 「elseブロック」は、必要なければ省略できる。