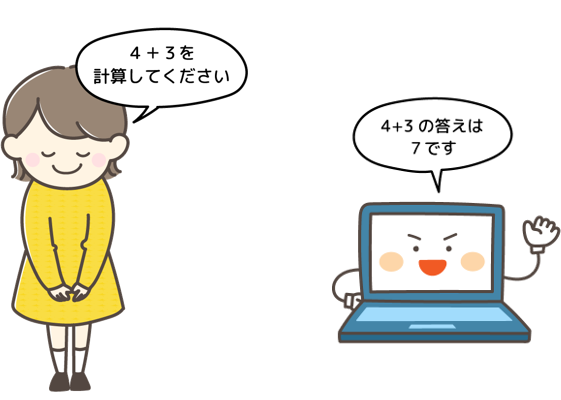

計算結果をprint( )で表示するとき、こんなふうに会話風になってると、なんだかコンピューターが解答してくれてるように感じるよね!

そのためには、文字列と変数をつなげて一つにするといいよ!

使い方の例

📝1

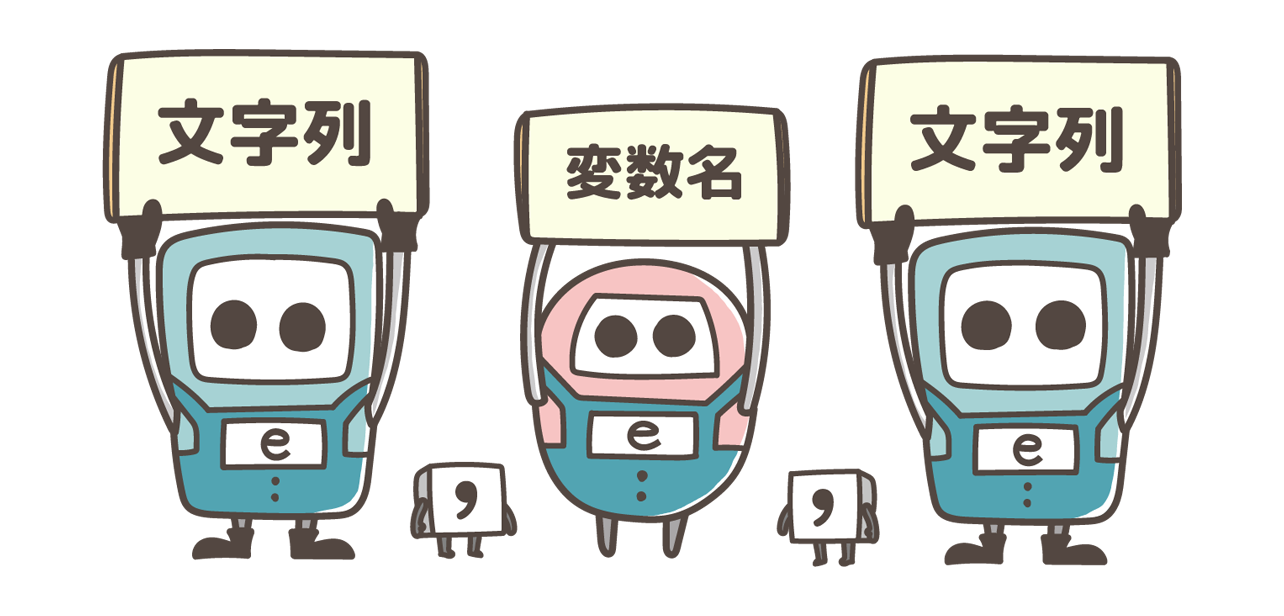

print( )の中で、「,(カンマ)」を使って変数と文字列をつなげて一つにすることができます。

number = 123

print("変数の中の値は", number, "です。")

number1 = 4

number2 = 3

answer = number1 + number2

print(number1, "+", number2, "の答えは", answer, "です。")

変数の部分と文字列の部分が、ややこしくてちょっと分かりにくいかもね!

「 , 」で一つにつなげられるのは、「print( )」の中だけだよ!

📝2

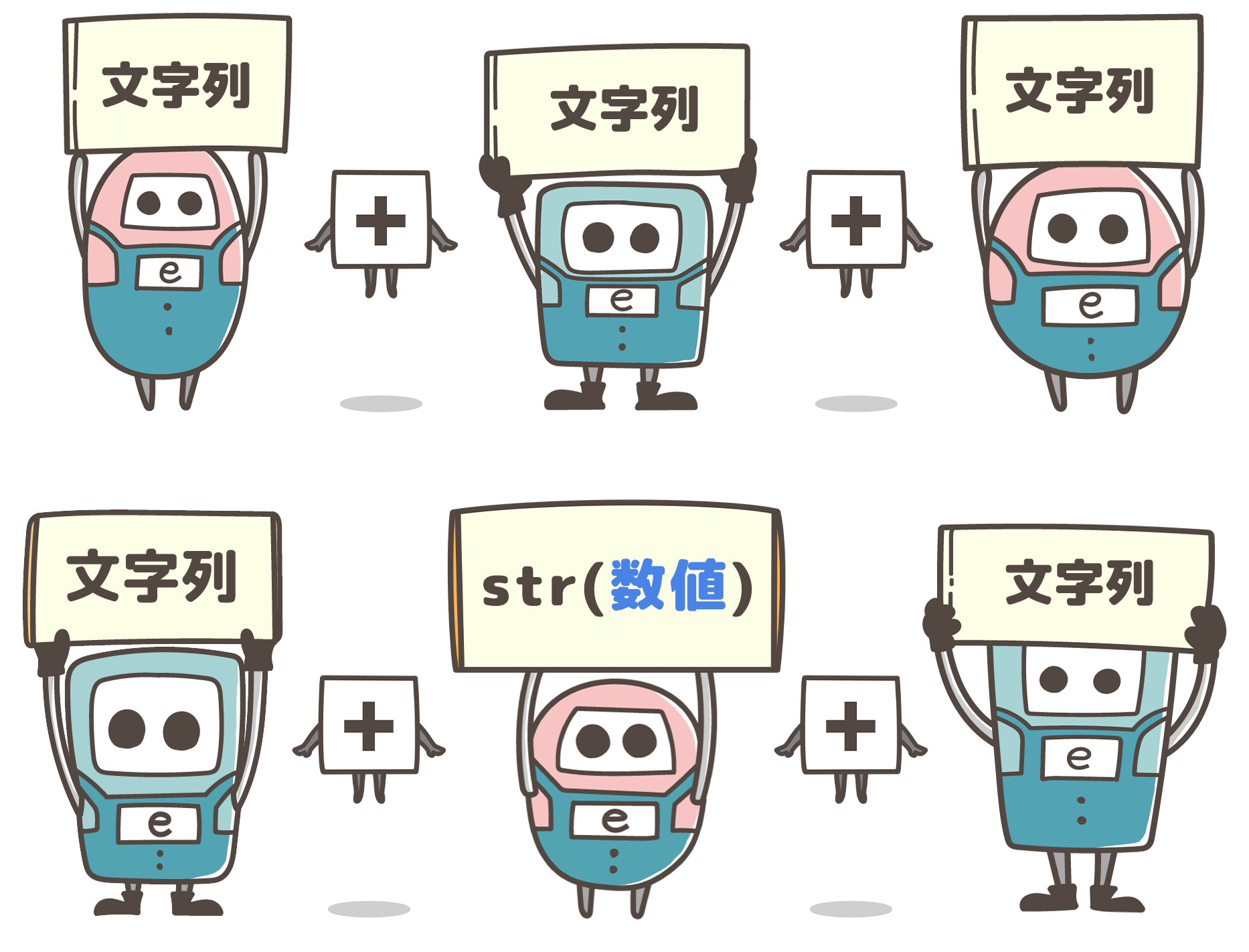

「+」を使って、文字列と文字列や、文字列と数値をつなげて一つにすることができます。

string = "私の名前は" + "加藤優" + "です。"

print(string)

string1 = "小林里奈"

string2 = "りんご"

print(string1 + "です。好きな食べ物は、" + string2 + "です。")

文字列どうしは、「 + 」でそのまま一つにすることができるよ!

だけど、文字列と数値だと一つにできないので、数値を文字列の型に変えてあげないといけないんだ!

数値を文字列の型にするには、「str( )」というのを使うんだ!

age = 14

string = "私は" + str(age) + "歳です。" + "身長は" + str(155) + "cmです。"

print(string)

値には、それぞれ型というのがあるんだよ!

文字列は「文字列型」、数値には「整数型」と「小数型」があるよ!

「type( )」を使えば、値の型を調べることができるよ!

print(type("あいうえお")) #文字列型

print(type(12345)) #整数型

print(type(67.89)) #小数型

「str」は「文字列型」、「 int 」は「整数型」、「 float 」は「小数型」という意味だよ!

文字列や数値をつなげて一つにするときには、値の型に気をつけるようにしてね!

やってみよう

⌨️1

以下のコードは、エラーになります。どこが間違っているのか考えて、エラーにならないように修正してください。

name = "ロボ太"

height = 50

print("ボクは". name. "です。". "身長は". height. "cmです。")

📖 解答例と解説

name = "ロボ太"

height = 50

print("ボクは", name, "です。", "身長は", height, "cmです。")

「print( )」の中で、文字列と数値をつなげるには、「,」 を使うんだったね!

⌨️2

以下のコードもエラーになります。どうすればいいかよく考えて、エラーにならないように修正してください。

print("8を3で割ったときのあまりはいくつかな?")

number1 = 8

number2 = 3

answer = number1 % number2

print("答えは" + answer + "です。")

📖 解答例と解説

print("8を3で割ったときのあまりはいくつかな?")

number1 = 8

number2 = 3

answer = number1 % number2

print("答えは" + str(answer) + "です。")

「+」を使って、文字列と数値をつなげて一つにするときには、「str( )」で数値を文字列の型に変換しないといけないんだったね!

- 「print( )」の中で、文字列と数値をつなげるには、「,」 を使えば一つにできる。

- 「 + 」を使えば、文字列と文字列、文字列と数値をつなげることができる。

- 「 + 」を使って、文字列と数値をつなげるときには、数値は「str( )」で文字列の型に変換する。